- 大鑑導師

- 最新消息/課程

- …

- 大鑑導師

- 最新消息/課程

- 大鑑導師

- 最新消息/課程

- …

- 大鑑導師

- 最新消息/課程

梁 寒 衣 著 作

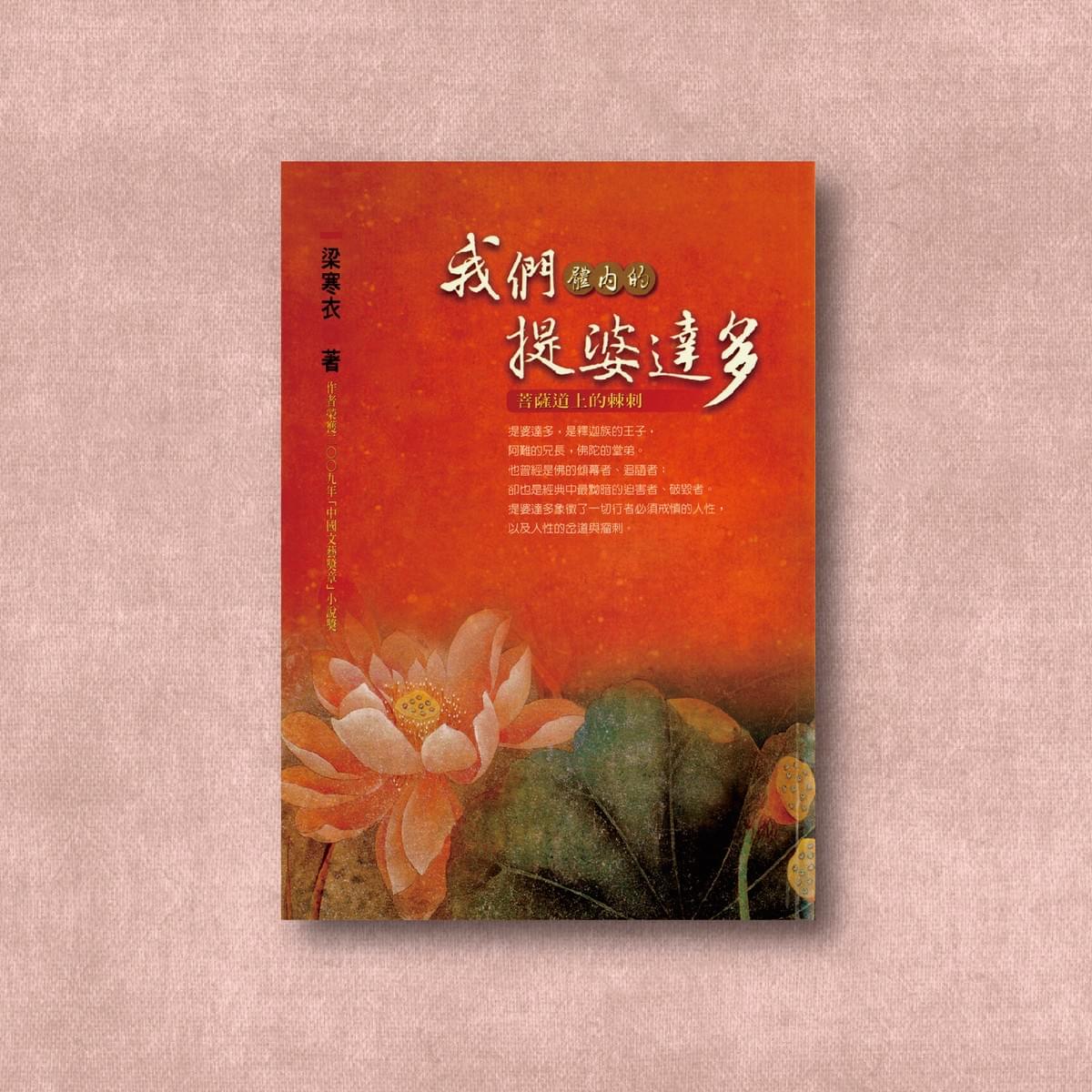

我們體內的提婆達多—2009/05

我們體內的提婆達多—2009/05

作者:梁寒衣

出版社:香海文化事業有限公司

修行,怕也只是這樣的罷。以人性為主幹,一切行者俱須通過自我人性堅厚的瘤刺與猬甲,跨越過重重凡夫心的「無明窟室」——屬於人性的負質負向,種種競諍、傲慢、猜疑、嫉恨、瞋憤、貪欲、愛憎、瀆毀……始能行向諸佛心宇,於生命梢頂,綻開皎皎蓮華。

不著世間如蓮花,常善入於空寂行 ——蕭麗紅

【推薦序】

與寒衣的緣起,是師父,老人家在時,每年三月都回台講經,有那麼一年,忽然想著怎麼沒多找幾些人分享法喜,在阿盛的一本書上,寒衣與我同列其中,作者提到她學習佛法,……於是要了電話打去邀約,誰知這位小姐整日禪坐,不雜用心,留下答錄機,也就罷了,且看因緣。

過了一年,沒有動靜,而第二年,師父準時三月回來,事已隔一年,為同一件事又打電話,只為了請人家來聽經;上回大概時間已過,這一回連絡上了,二人因此成了法友。寒衣喜歡古裝打扮,當她從古老清朝房子走出來時,令人有武俠片女俠現身的錯覺。

有一年,兩人約好到郊外的森林古道走,她身輕如燕,我乾脆騎腳踏車載她,山路有坡度,旁邊有小水塘,車子一直滑行不必踩,春天的季節,風吹甚涼,有些像卡通片的畫面。

我以為載了個古裝女俠,她卻說:「和尚我怎麼怎麼……」【註】

喔!原來後座載的是入定老僧!

印象特別深的是我講「因孺童」的故事給她聽,因孺童是佛弟子裡,黠慧第一,佛在他結婚那天一早未迎娶前,把他度化出家,有這麼一首偈頌說他:

靜坐調息修梵行

一切世間累皆捨

即是淨志沙門僧

我初聽師父講這頌時,特別感動,寒衣說她也是;很多感動加集時,就成了交情。

我們兩個說是朋友,三年難得見一面,打電話有時一說一、二個小時,她問:你師父教你們什麼?

師父講止觀,講四念住,唯識……

哦!天台宗,跟我有因緣。

她大概就是個雲淡風清的人,來塵世見習一番,了知世間諸苦,悲心愈重,既深思對治,才更覺悟。沒有佛法,所有的苦難無解答處。

知道這本書,寒衣是抱病完成,真是難為而為,難行而行,應該誠心摯意隨喜這份功德,因而有此一誌。

二○○九年四月

【註】弘一大師謂「居士,便是在家的和尚。」

瘤刺與蓮華──修行,即「殺一己的天然」。

【自序】

「病得如此。為什麼定要砍刺桐木下的蕪草呢?」朋友問道:「這,有什麼意義嗎?」

我拂拭著刀口。十年了,蝕銹、毀損、斲口的開山刀更更替替,這究竟是第幾把了呢?已然發願,只要活著,便將不遠千里,前來淨除刺桐木下的雜蕪,以便諦顯「烈焰紅蓮」的一己,盡此一生,又將淘濾、更迭過多少蝕毀的長刀?

況乎,病得如許。長咳、短咳交織成春日連屏的風景;冥夜不寐,把捉著胸口,咳至曙色曦白,亦已成為榻上的定課──

那麼,究竟是為了什麼呢?

為何不收摺、珍惜起刀鋒?安頓起枯瘁朽頓的色身?

無他。不肯虛發願力──尤其是之於諸佛以及《華嚴》經卷的願力。

時光須溯回公元一九九八、九九年,彼時,從秋日至暮冬,閉門室宇,埋首圈閱《八十華嚴》已歷經遼長的時光。乍乍參畢經卷,遨遊山茨,行至叢峯蓊鬱處,即為眼前浩麗的景象所絕倒:

漫山烈烈煬煬,澎湃洶湧,俱是蓮的昂首,蓮的呼嘯。

燄紅的蓮。火般的蓮。

一座紅蓮器世。由數萬朵「大樹紅蓮」巍麗鋪構。

宛如悠漫時光,默而無言,冥心參惟的經卷,頓時翻轉,頓時呼吸,頓時撒下長卷,化為一座血肉真實、瀝瀝存活的紅蓮剎海;諸般文字言說盡皆轉為豐饒的視覺。

我於其中瞭望見諸佛心宇:如斯浩壯、朗闊、無涯!如斯氣魄萬千,烔絕殊麗,而不可言議!

「佛以足趾按地,海印發光……一盡穢土,俱化為佛色佛土。」──經典的名言,算是騰騰轉為現實,且不凋不萎,化為修行具體的向度了。

「年年此際,無論身在何處,只要活著……便將不遠千里地歸來,蠲除紅蓮樹下的蕪穢,使得這座華嚴剎海畢竟淨潔,畢竟莊嚴、無垢。」彼時,立於樹下,對著曠曠群峯、磊磊穹蒼盟誓著。

不可轉移,亦無敢更悔,唯因是對諸佛以及經典的誓言;亦是一名修行者之於自體修行的信念。

很清楚:刀口,始終內向,並不僅止於外轉。該伐刈、淨除的,不獨獨為樹下的芒草、野蒺,更是行者身內、身外,屬於人性的瘤毒與刺戟。

并不識得此「旱陸紅蓮」的名字。爾時,山行四年,大抵僅沿著一條為自身戲稱為「康德小徑」的山道筆直行走,很罕於深入山嶺另一端。印象中清明的是,夏日走過,它那近菱形的闊片長葉,黑板擦一般,大片大片,懨懨垂掛樹身;到了秋日,即轉為金色,光耀耀、明湛起來

直至《華嚴》經卷的披閱,於凜冽嚴冬中,才驀然映現,形成初相逢。

山居四年,為何如此?這是怎麼也說不明白的事。

查了圖鑑,名為「刺桐」。果然如此。嶙峋灰白,剛亢銀褐的樹幹,從主幹至枝幹,周身密密麻麻,羅布著一支支剛硬尖銳的瘤刺,大似姆指、食指,小似小指。

長戟短戟,如斯棘刺繚繞,上下左右,是個天生適合作為圍籬、隔障,且無人敢於攀越的植木。某種本然的險阻,與隔距。

的確,初初砍伐的數年,除卻力竭而後,連日徹底抽空的高燒;伴隨著虛乏的灼熱,是臉上、眉畔、臂上、掌肘,以及身軀、腿腳上一筆筆行書一般,尖銳劃過的創痕與血痕。正砍斲時,用功,再用功!一心專致,渾然忘我,劃傷了,神經微微抽了一下,亦不覺得什麼。待歸來,進入浴室,脫卻袍裳,便見一刀一刀,縷縷駁駁,血色凝淤。了然,并不僅是蔭底屏風一樣、厚實環圍的荊莽叢棘,更來自刺桐木本身。

自為瘤刺,且顯得如斯刺痛、扎手的植木,卻向上巍峨,於生命的峯頂,綻開一朵朵希潔的紅蓮,且連連緜緜、幻麗重重,鋪構成一座嚴美的華蓮世界──

一旦仰天遨展,具現為一株高大喬木,且諦顯出「大樹紅蓮」,母幹的瘤刺即自行空蝕,於基底漸行脫落。

向所從來,鐵鏃般密密扎扎的瘤幹與棘刺,如是,空寂銷落,厥為重重剎海的前身與前行。

修行,怕也只是這樣的罷。以人性為主幹,一切行者俱須通過自我人性堅厚的瘤刺與猬甲,跨越過重重凡夫心的「無明窟室」──屬於人性的負質負向,種種競諍、傲慢、猜疑、嫉恨、瞋憤、貪欲、愛憎、瀆毀……始能行向諸佛心宇,於生命梢頂,綻開皎皎蓮華。

必先冷澈、寒澈,於凜凜嚴冬中,歷經幾回鞭骨的霏凍與劫奪,使能卸下叢葉,映現禪者一般的剛骨紅蓮。

彼時,棘刺已非棘刺,只是一段血肉的印記與證言:作證了生命的「從凡入聖」、「由魔轉佛」。

一盡修行也無非從識盡一己的「眾生心」,淘濾一己的「凡夫心」開始。是六祖惠能所謂的「欲求見佛,但識眾生;只為眾生迷佛,非是佛迷眾生」──遮蔽本源佛性的,本是自我的眾生心──那為我們籠籠統統全歸納為「人性」的巨大倉儲。

便回想起廿餘年前,於「桐花小廬」初初修行時的一段夢境:

夢中,看不清眉眼,卻顯得嚴恪嚴謹的師父,將毒蛇盤繞於腳踝,繞了數匝,且命我:好好看管!白晝時,不許毒蛇游離出腳踝,逸脫出視線,傷害群生。到了夜晚,即將牠吞入肚腹。即若眠息,亦不得寐語傷人。

儘管十分十分懼怕(懼怕至什麼程度呢?就現實上,從小至長,僅要一不小心觸及蛇的圖像、照片,指尖即不禁痙攣、緊張。)──卻仍皈命師、法,諦受不疑、敬持不失。

我如斯一日一日演練著師所授予的流程:

白晝,將蛇繫繞於足裸,動作行止,不失不離;眠息時,將之吞入腹中,牢牢安鎮,使之無害無腦……晝晝夜夜,只是如此,直到毫無困難,成為慣習。

修行之夢何其之多,行者所須通過的,屬於自我體性以及眾生體性上的障礙、險難又何其之多!十餘年後,步出山嶺,入世弘法;於弘法之初,又得了一個鮮明的夢:

夢裡,以北斗般碩大的長杓,為眾生「擔糞」。斗杓顯得亟長、亟長,從肩首直拖到地面。

我於是出入都會、塵廛。首先,於杓中,注入屎尿溲糞的,是母親;之後,是識與不識的有情。他們一一注入了自身的糞屎。

長杓顯得無量無際,容許一盡注入。然則,都會塵廛中的地下道、地下室(那些屬於人性陰霾的「無明窟室」)是如許之多!無論如何傾力荷擔,無論如何實心願為有情作一名「擔糞奴」──於一串串階梯、一組組甬道,一段段上上下下的磕碰、撞擊、推沓中;最 終,能停留杓間的也無非二分之一,甚且更微、更寡……他們是行者所能勉力荷擔,為其「除糞」的。

稍後,偶爾誦及《法華經》的「廿年常令除糞」【註一】,不覺啞然失笑:除糞,除糞,乃是「淨除生命的糞屎、垢穢」;「廿年的除糞」,並非徒指外相上的猥賤雜役與除掃,更象徵性地指涉了內在溲糞、生命垢污的淨除與掃盪。

兩個修行的夢。無論「毒蛇」或「糞屎」,所隱喻的,是「三毒」、「五蓋」【註二】、「十惡」……乃至人性所潛涵的諸般惡質負德,諸般瘡疥、腫瘤、刺戟。兩者所標示的,是一條晰明的「道次第」(即修道的次序、先後),無論依何種方法修法、修行,不變的道路是,行者必先通過自體的瘤刺,向上開出一朵堅澈、澄湛的蓮華;之後,始能放曠周遭,協助有情刈除心性中的蓁莽叢棘。

有紅蓮的垂照,始有底下年復一年群莽群棘的淨除與掃盪。

它是「出坡斲砍」的真正意義:一把內向、內轉之刀。

無論名為「基督」或「佛陀」,修行,即從「殺一己的天然」開始。

因之,本書是留予「自覺者」的──是為所有清明內省,意願追尋生命,洞察自我,剖析自我,裁割、刪減自我的人類而書寫。它是「覺照者之書」,指涉向可能的無明與晦暗、坑洞與霪窪、毒蛇與流刺……其終極,是為了與如來悲智的冥合。

通向烈火,正為了打造一朵金剛不朽的火中蓮華。走向棘刺,恰恰為了精確的洞觀與拔除。

它是《維摩經》的喻意;也是如來所示的「自燈明,法燈明」:具足照亮自心自性的,始能照亮他者。

再一次感謝「香海」的菩薩們!他們怕是掌中握有魔笛的吹笛人罷;使得一則則富含思惟的文字,畢竟化為一幀幀曼妙、莊美、典麗、而深穆的寶相長卷。校稿時,胸中震動,如翻讀著古美的畫冊。太好了!便僅能合掌讚歎:

吹響的笛手,以另一合音,將行者吹入諸佛的大原!

公元二○○九年四月廿日

禪門弟子‧玄

于閉關中心‧雷雨

【註一】:廿年常令除糞:《法華經》中富可敵國的長者,認證出幼時逃逸,而今,對面不識,貧賤無依的兒子。為了協助貧子,於是,變裝易服,佯為一名同樣貧賤的除糞糞頭,教令貧子共同「掃除廁糞」,付予資財。如是,二十年來,皆令貧子淨除溲糞污穢……直到見其心性調御成熟,可堪重任,始告以真相,使之繼承家財。

大富長者,喻如來;貧子,喻眾生。唯因一切有情俱含如來寶性,為諸人性中的敝惡、垢穢、溲糞……所掩藏,不能諦顯寶性明淨。

【註二】:三毒:貪、瞋、癡。五蓋:貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑法。

【本書特色】

本書是留給「自覺者」的,是為所有清明內省,願意追尋生命,洞察自我,剖析自我,裁割、刪減自我的人類而書寫。全書22則富含思惟的文字,化為一幀幀曼妙、莊美、典麗、而深穆的寶相長卷,如翻讀著古美的畫冊。

一則則撼動人心的文章,發人深省的文字,處處閃耀著智慧的靈光,將讓您敲開生命的另一扇門。這是一本「覺照者之書」,引領我們通向烈火,打造一朵金剛不朽的火中蓮華。

修行,即從「殺一己的天然」開始。本書明白揭示:菩薩道,是一條走於棘刺之中的莊嚴之道。行者必須智眼明擇,善於洞察自我以及諸般人性的棘刺,唯有以大決心、大智慧、大隱忍、大精進,突破棘刺,翦除棘刺,拔除、掃盪棘刺,始見修行的真力道。

作者隱居山中,修行創作,其由修行而來的文字境界,高妙玄美自成琉璃世,其作品特色以南、北傳佛法為核心,詮釋禪學心靈,冀圖將宗教文學帶入現代文學領域的「佛化」創作。

因此,梁寒衣的作品宜以「優雅的慢板」從容閱讀;在字裡行間,與自己的心靈對話,有時會在某一句話上徘徊許久,有時也許會讓心緒慢慢沉澱下來,從一字一句咀嚼的過程中,觀照生命的細微處,從中體會生命的真理,讓生命之花的香氣與光彩盡情綻放!

——摘自博客來網路書店

標誌棘刺的心靈地圖――讀「我們體內的提婆達多」 ——嚴立楷

【他山之石】

古希臘祭祀阿波羅的德爾菲神廟,牆上鐫著兩句警醒世人的箴言:一句是「認識你自己」,一句是「凡事勿太過」。自知,乃能自制;不自知,則難以自制。或者說,由自知而達成的自制,才會是堅實而穩固的;若不自知,即使勉強維持自制,也必然是危顫不定,隨時可能崩塌。尤有甚者,因為表面而暫時的自制而沾沾自喜,不僅延誤治療生命本源病竈的時機,反而給養、充脹了那病竈。此所以「認識你自己」要在「凡事勿太過」之前。認識自己,恐怕是生命中最重要的事吧。

希臘神話裡也隱藏著「認識自己」的智慧。有兩個巨人雙胞胎,是海神王波塞頓的兒子。兩兄弟力大無窮,無所不為,連眾神都對他們莫可奈何。有一次兩人突發奇想,想虜獲女神阿蒂蜜絲(戴安娜)。阿蒂蜜絲引誘他們越過高山,穿過大海,最後遁入森林。在森林裡,阿蒂蜜絲不見了,卻出現一隻漂亮的白鹿,兩兄弟轉而追逐白鹿。為了提高捕獲機率,於是分頭追趕。當他們都看見白鹿在眼前,卻沒有看見白鹿背後的樹叢裡躲著自己的兄弟,便對著白鹿擲出手上的矛,這時白鹿的幻影消失,矛飛向對面的樹叢,孿生兄弟倒在血泊中,死在彼此的矛下。

雙胞胎象徵的是不同面相的自我。雙胞胎的殞滅,即是一個人在蕪雜的心靈密林裡,由於不自知自見而導致的滅亡。欲望充塞,幻象橫陳,看不清自己,連眾神都莫可奈何的巨人力士,最終死在自己手上。而那幻化的白鹿是什麼呢?是欲望?是愚昧?是瞋怒?是傲慢?是自我保護機制?是美好的自我形象?是人性中種種不可見光的黑暗、脆弱、膿爛,種種覆蔽真實的幻象?而我們每個人的白鹿又是什麼呢?

梁寒衣的「我們體內的提婆達多」,便是一部剖析幻象之書,也是一部自知之書。如其序言所說,「本書是留予『自覺者』的」。自知昏昧,乃能除昏轉覺;察知污穢,方能去污成淨。自覺的過程中,必然要面臨自身的種種昏昧污穢,然而,人性的傾向又是不願面對自己難堪的內在,只希望跳過這層難堪而直達精神的淨土,於是便掩耳盜鈴永遠處在難堪之中。「我們體內的提婆達多」昭示了那無可逃躲的除穢過程。不見穢、不觸穢,則無以除穢。固然人人都有佛性,但人人心中也都有提婆達多。我們樂於傳述佛性,卻故意無視提婆達多。

書中一則則析辟的文字,鮮穎的故事和實例,讀來既親切又驚懼。親切的是,那是我們日常處處可見的煙幕;驚懼的是,那也是我們每個人都可能有的內在迷霧。當然,若是一例作一例解,便會覺得自己不可能做這種蠢事,這件事與我無關。若能析透事例背後的共相,才會知曉那迷霧不是別人的迷霧,而是自己的迷霧。而只有一個願意追尋生命,願意探究生命,且在這條路上勤苦跋涉的人,才認得出自己的迷霧。認不出迷霧,並不表示沒有迷霧,而是因為目光昏昧。

「微細的金垢」裡痛毆陋劣比丘的法燈法師,讀來令人莞爾。在我的一生中,不知已用語言「痛毆」多少陋劣之人。在我看來,這世間有許多可厭可惡可鄙之人,而頗有「殺盡天下惡人」之概。年少的憤世嫉俗轉為今日的淑世化俗之志,但那顆嫉惡之心仍舊既深且重。「托缽」裡那個嚴以律人,而無法體貼別人苦難的比丘,同樣是我的寫照。人之常情,律己之後必隨之以律人,而忽略每個生命都有獨特的質地、經驗和情境。「破蔽的袈裟」令我聯想起不修邊幅的少年時期,自以為不在意別人的目光,實則是在彰顯自己凌越凡俗的卓特形象。「知煩惱」裡自焚的比丘,也許自欺之事與我們差異甚大,但那自欺系統的運作卻是人人無異。認出自己的自欺系統極困難(要是容易就不叫自欺了),但每當我看見別人如何自欺,簡直在「睜眼說瞎話」時,都甚為駭異,為這自衛機制的超高效率及卓越想像力而驚嘆,並警覺自己很可能也常常在「睜眼說瞎話」。

「我們體內的提婆達多」,以嫉妒取代怨毒作為提婆達多的象徵,這是對人性的洞見。嫉妒是普遍存在卻不易認出的情緒,不易認出的原因,是它常常化作各種變形,而隱藏了嫉妒的本質。嫉妒的鐵律是,只有弱者嫉妒強者,沒有強者嫉妒弱者。(這裡所說的強弱包含實力、形勢、心理各層面,有時實力和形勢都強於對方,但在心理上弱於對方,覺得受到威脅,還是可能產生嫉妒。)嫉妒者即使在意識層面無法知道,但在內心深處都知道這一點。源於人性的自尊,都不願自己淪為弱者,也就羞於承認內心的嫉妒,而由嫉妒變形的瞋怨、毒害,反倒比較像強者的情緒。因此我們往往寧願承認憤怒、怨毒、野心,而不願承認嫉妒這見不得人的情緒。我常嫉妒別人,也被人嫉妒,與嫉妒是很熟識的朋友,對於提婆達多也就備感親切。

從「壓抑」裡那個上師成魔的寓言故事,我們看見了「黑夜裡不斷抽長的犬齒」裡面,那個化成吸血鬼的聖徒尼古拉的原型。尼古拉並不是個負面角色,他其實值得尊敬。當然,我們的敬意之中也包含惋惜和悲憫,尤其是警惕。而這也是「黑」文表面的嘲諷語調底下的真精神。「壓抑」及「米蒂亞與伊迪帕斯」縷述靈修的歧徑,抽絲剝繭,開啟眼目。那一條條擬似的道路,是如此熟悉,充斥我們四周,我們的心靈,卻鮮少有人加以析辨。「雪色欲儼」談到文人藝術家無法自救的慧光,讀來心有戚戚。在我的文藝青年時期,曾以文學作為生命的救贖,崇拜著忤世、逆俗、瘋狂的文學家、哲學家、藝術家,而以自身的平庸、凡常為憾。我暗想,只要給我天才,就算發瘋也罷。而不瘋狂卻也不特出的平庸生涯,則是令人厭惡的。然而,文學藝術的「救贖」往往又強化了「耽溺」,有洞見黑暗的慧光,卻沒有超脫黑暗的慧光,許多文學家藝術家發瘋或自殺,也就不令人意外,而徒增欷歔了。

「牧神之舞與解脫之舞」、「骷髏拜年」、「與屍體的一段偕行」,都揭示了青春的不恆常,以及死亡的必然降臨。這是最顯然的真理,卻也是最受漠視的真理。我們總以為死亡非常遙遠,遙遠得令人無法相信它的存在,而恣意討好這勢必腐朽的肉身,螳臂當車自以為在抗拒死亡和老朽,其實不過如鴕鳥埋頭在沙裡。縱情欲樂或美化、延緩肉體的朽敗,並不能解決老死的問題,或消除生命的苦惱,相反的,只有令苦惱更熾盛。唯有精神的解脫才是釜底抽薪之計。人類的所有智者,不管基督、佛陀、孔子、老子、蘇格拉底,都只教導精神的解脫,而非肉體的縱溺。這並非偶然。智者指出的路徑容或不一,但方向是一致的。而鼓吹縱溺肉體的,多是無智之輩,或別有居心之徒,例如當代的商業廣告。處於商業廣告不斷洗腦、欲望橫流的現代社會,我們能不能抉擇正確的道路呢?

「自黏標籤」和「我所鳥」是我們生命中每一刻都在發生的事。正因為時時刻刻發生,是那麼自然,儼然是生命該有的面貌,而喪失想像力去設想另外的可能,於是時時受其迷惑、宰制。「吃人」一文中也揭示了社會集體愚妄所造成的習慣成自然,是多麼可怖。人依社會而生存,然而,社會的愚妄也經常是個人愚妄的主因,以及智覺的阻障。但也可以反過來說,個人的愚妄加總起來才成為社會的集體愚妄,而個人的智覺也可以是啟動社會智覺的鑰匙。「自黏標籤」和「我所鳥」充斥世俗各種領域,自不待言,而現身於追求脫俗的道場,則更令人警惕。在追尋自我的同時,我們很容易用那追尋的外衣來欺瞞自我,將自我裹覆得更緊、更嚴密。加入一個修行團體,崇拜一位上師,有可能只是在附驥尾而致千里,以有名的團體、崇高的上師來墊高自己。在道場當義工,有可能只是為了博得尊重和讚美,提高渺小的自我價值感。熱心服務,有可能是因為不甘寂寞。樂於「度人」,有可能是傲慢和權力欲作祟,藉此膨脹自我。每一種表面的善行和美德,都暗藏與其相應的心靈陷阱。我不是說我們不要加入團體、不要拜師、不要當義工、不要幫助人,而是必須認清當中的陷阱,時時檢省自身,避免落入。惡行之惡人盡皆知,善行背後的人性陷阱卻是更難察覺的。

梁寒衣以清澈的目光,犀利的筆鋒,替我們描繪出一幅標誌著棘刺和險坑的心靈地圖,我們可以藉此檢視自己的內在,在邁向智覺之途的過程中,知道方向,懂得避險。文學家常常勇於透視人性的黑暗,在心靈的騷亂蕪穢中尋找生命的出口,那分誠懇和勇氣雖令人動容,但往往只有撫慰的力量,而缺乏超脫的智慧。宗教原本以教導超脫的智慧為務,但經過體制化和世俗化的宗教,也許是為了給大多數門檻外的信徒信心,往往法相莊嚴,粉飾太平,不去揭示智覺途中的棘刺、黑暗、險坑、膿爛。然而,這些人性中的蕪穢卻是尋求智覺之人所必須面對的。以「佛化文學」為念的梁寒衣,既擁有文學的真誠,又有宗教的超脫智慧,而豁免兩者之弊。然而,這也注定梁寒衣是寂寞的。喜好文學者,寧願耽溺於生命的黑暗騷亂之中,嗜味那濃烈情緒帶來的存在感,而不願求解脫。信奉宗教者,寧願等著佛菩薩來拯救,而不願面對自心的黯黮,費力自救。因此,可以想見,梁寒衣的讀者必定只是極少數人。

相對於前幾本著作,「我們體內的提婆達多」更為平易近人,更從基礎上明確揭示人性的陰污。如果「優曇之花」和「丈六金身,草一莖」,是一位遠遊者隨行隨記沿途的景色,「我們體內的提婆達多」則較像回顧所來徑,費心畫下地圖,以資後來者尋索。前兩書若是我們境界未到,很可能覺得有隔礙,如霧裡看花,雖知其美而不能親歷其美。「我們體內的提婆達多」則具體指陳每個人都可能有的心靈棘刺,因為那是生命真實的經驗,也就感覺到親切。

阿波羅的所有神諭,也許都比不上德爾菲神廟牆上的「認識你自己」重要。認識自己的傲慢、諂曲、怯懦、憎恨、嫉妒、貪婪、恐懼、慳吝、毒惡、虛偽,也認識清淨無染的本心。六祖壇經說:「識自心眾生,見自心佛性。」欲見清淨的心靈,須從心靈中的染污、黑暗、烈燄見起。在黑森林裡迷路的但丁(迷惘是追尋的開端),歷經地獄、煉獄的洗滌,層層轉上,最後到達天堂,得見上帝的永恆之光,完成心靈的淨化之旅。我們尚未能見自心佛性,但可以先識自心眾生。

大鑑禪堂

開放時間

週二、三:早上10點–下午5點

週四:下午2點–晚上9點

週六:早上10點–下午5點

【週日、週一、週五及國定假日休息】

為避免招呼不週,

如欲至禪堂禪坐或參訪,

請先以電話預約

地址:台北市大安區忠孝東路四段218-1號七樓|道場內景點此參觀▶▶▶|